我以电影放映员的名义调进工会

时来运转,1973 年 10 月我终于结束“打零工”的境遇,调入工会工作。报到那天,工会主席侯庆艮和副主席张玉芹给我亮了底。工会要恢复对

职工的教育工作,要负责全厂的美化,需要我这样的人才。这几年我的工作表现得到上下的一致认可,调入工会当干部本应是顺理成章,但是鉴于我父亲的政治历史问题,只能以电影队放映员的名义兼管宣传工作。

为使我调动的事不产生太大的政治影响,领导煞费苦心,我必须用加倍努力来回报。张艺谋当年参加工作在咸阳棉纺厂当推纱工,看见厂里的宣传干部每天背着相机在车间里转悠,被女工们包围着,好羡慕啊,心想自己能当上厂宣传干部就心满意足了。我的境遇要比张艺谋好,已经是钢厂机关正式一员了,是一块分配来的中学生中的唯一,应该心满意足了。

既然是顶着放映员的名义来的,就得会放电影。工会电影队队长李玉文,在县里就是干放映的,技术没问题。另一个放映员王庆有跟我年龄相仿。电影队有两台 32 毫米甘肃生产的放映机,在李师傅的指导下,我很快掌握了放映、接片、倒片、悬挂银幕等基本要领。周末演电影时,我们三个人互相配合一会儿就做完了准备工作,放映结束收摊子,也是三下五除二,利索得很。

每周除了放一两场电影外,我大部分时间是筹办工会的宣传栏。批林批孔运动结束后,工会在办公区广场东侧修建了正规的宣传栏,主要是宣传表彰厂里的先进人物,定时公布厂里的主要任务指标的完成情况,年终还要绘制全厂的光荣榜。

那个时候,厂里的职工大会比较多,每次大会我的宣传任务:一是在会场四周贴上与会议内容相关的标语口号;二是会场主席台两侧要各放一块高2.5 米左右的宣传画;三是拍会议的纪实照片。明面上说我是放映员,实际上是宣传干部,每天忙得脚打后脑勺。正因为忙才练就了快手。布置会场的标语,不可能写完了再一张张去贴,而是找两个人,前面用糨糊刚把新纸贴上,我就拿着大排刷立刻跟上去写,纸贴完了标语也写完了。宣传画一天画一幅,宣传栏的内容全是悬臂站着写上去的。

工会刚刚恢复,事情多而杂,主席是老干部,好人一个,基本不管事。副主席张玉芹事业心极强,是 1959 年受过毛主席接见的成安“棉花姑娘”。工会干部陈义泉,四川人,是跟党委书记闫学英从太行水泥厂调来的,负责职工福利工作。宣传工作太忙时,陈义泉就成了我的帮手,一来二去好多写标语的活我就推给他干。工会另一名干部李美芹,是从魏县豫剧团调来的,其爱人秦正恩是高炉车间钳工。李美芹胖墩墩,一脸雀斑,但活动能量极强大,很善于“演戏”。 紧张而充实的工作,使我在钢厂的作用越来越大。

学画幻灯片

看电影是职工当时最奢侈的文化生活,放电影正片前一定要加演中央新闻电影制片厂的新闻片,加演紧跟形势的幻灯片。制作幻灯片成了放映队的政治任务,厂领导之所以把我调入工会电影队,这也是主要目的之一。

所谓幻灯片就是在 10 厘米左右透明胶片上写上字,画上画,然后通过投影仪投射到屏幕上。内容灵活多样,可长可短。

在胶片上写字画画有一定技术含量,不能用铅笔起草稿,必须用毛笔线条或水彩颜色直接绘制,必须一次成型,不能涂改,所以要求画画的人有很强的造型能力和色彩技巧。到电影队没多久,我便参加了地区文化局举办的幻灯片培训班。

培训班设在武安县的政府招待所,30 多个学员来自大企业和县区电影队,指导我们的是保定地区涞水县电影队的闫老师。

术有专攻,业有所长。闫老师不愧是画幻灯片的高手,巴掌大的画面他能画出不同的效果:有的勾线,略带色彩和明暗变化,犹如国画的小写意;有的以墨块作结构,以彩色分明的对比敷色,犹如套色木刻;有的干脆就用明暗冷暖来表现,犹如水彩画。无论什么效果都画得干脆利落一遍完成。

在闫老师的指导下,我们先从勾线开始,然后再尝试其他手法。因为我有素描造型和油画写生的功底,所以上手很快。难点是掌握在胶片上上色的时间节奏和水分的多少,这需要经验的积累,非一日之功。有的学员没有绘画基础,马上直接用笔往胶片上画,很吃力。

每天画幻灯片枯燥而乏味,于是我便率先拿出画板给学员们画素描和水粉肖像。闫老师和学习班的领导深知,幻灯片画得好不好关键是造型能力,而造型能力的提高必须靠大量的写生来获取,所以对我的举动非常支持。

我一带头,涉县 6985 钢厂的邢春江和曲周县电影队的韩东英等学员,也跟着画了起来,没有写生基础的学员便当模特。

有比较才能鉴别。受过中央美院名师的正规指导,加之几年来的刻苦训练,我的准确造型能力和丰富真实的色彩表现,让闫老师大为赞赏,我画的作品更成了全班学员争先临摹的范本。

武安地处太行山脚下,有特有的风土人情,除画班上学员的肖像外,我还和邢春江一块外出,画了《县城的灰砖佛塔》《太行山即景》等水粉画写生。

深冬的山区寒风刺骨,室外画画冻得直打哆嗦。画佛塔时,因就在教室旁边,画一会跑回屋里暖和一会再接着画。画冰河和山景时,就没了这个待遇,脚冻麻了,原地跺跺跑上几步;手冻僵了,揣在袖管里捂一会。调颜色的水结成冰碴,画到纸上又马上结冰,画面的颜色一片片水渍,明眼人一看便知道此画是冬天低温下的特别之作。

半个月的学习,不仅收获满满,我还与邢春江成了朋友,结下了延绵40 多年的友谊。

创办展览馆

宣传工作伴随着“文革”结束和“抓革命促生产”的形势转换开始降温,我是因为会画画写字才调入工会的,不能被动等待,要自己给自己“找事干”,以证明我的存在,同时也为圆画家之梦创造条件。

钢厂北大门西侧有一个废弃的工房,面积大概有一千平方米。于是我跟工会领导建议,把它改建为展览馆,定期变换内容,组织全厂职工参观,即利用了资源,又有助于职工的思想教育。

领导采纳了我的建议,展览馆筹划工作便紧锣密鼓开始了。先是找来泥瓦工,把地面重新找平,再把房顶和墙面粉刷一新。接着是让木工按我画的图纸做展板、展标和迎门的屏风。又把运输车间擅写书法的关绍岩,两个喜欢画画的同学耿广沄、徐德林抽来帮忙。

首期展览内容确定为阶级教育。全国人民都吃“忆苦饭”,都听老贫农忆苦难家史,听老工人讲资本家剥削压迫工人的歹毒。机动车间有位名叫戴志远的老工人,新中国成立前在天津三条石当过人力车夫,后又到保定面粉厂当学徒,是地地道道的苦大仇深。我把清华大学毕业在机动车间当钳工的滕启抽调过来,负责把这个活生生的事例编成故事,再摘抄一些社会上的其他典型撰写成讲解词。

一个成功的展览除了内容生动外,还必须在版面效果上做到图文并茂,丰富多样。据此,我反复认真设计,尽可能多上图片和画面,以增加直观感。

这样的设计构想带来的结果是画画工作量巨大。为了赶在 5 月初开馆,我每天工作十几个小时,白天画水粉,晚上画勾线套色。临摹王式廓的素描名作《血衣》,6 米 ×4 米的尺幅,也只用了 5 天时间。

与此同时,还抽调了几个形象好、口齿清楚,从中学分配到钢厂的于贯生、彭光明、李桂书等人当讲解员。

辛勤耕耘带来可喜的收获。展览如期开幕后,组织全厂职工参观,受到了一致的好评。钢厂附近坦克团官兵和冶金粉末厂的职工,以及林村、户村的农民,也纷纷组织前来参观,一时间钢厂展览馆人流不息,声名鹊起。

之后,我们又举办了钢厂先进人物事迹等几个展览,均取得了较好的效果。

世间本没有路,走的人多了便成了路。通常一个不算大的企业不可能想到办个展览馆,但我想到了,而且办成了。自己给自己设计了一条发挥特长,利于提高画技之路。

办展览提高了我的组织能力和文字水平

进厂几年,出力颇多,但工作性质是单一的画画,属于个体劳动,既不需要指挥人,也没相互协调的事,但办展览却大相径庭,不单单是设计、画画,而是要做很多的组织工作。

从人员看分为 4 个部分:美工 3 人,撰稿 1 人,讲解员有 5 个人,还有电工木工,算下来共 11 个人。这就需要分配任务,协调相互关系,况且其中有大学生,有老师傅,都要给予充分的尊重。

时势造英雄。人多了,事杂了,领导也不过问,逼着我必须考虑周全,奖罚分明,这样无疑很快提高了自己的组织管理能力。

文字水平的提高更是赶鸭子上架逼出来的。

展览开启前十天,我把滕启写的讲解词发给了讲解员。几天后,我问背得怎么样时,她们谁也不说话。再问时,她们说:“不是不用心背,词里尽是长句子,还有很多倒装句,怎么念都不顺畅。即便背了,讲也不会有好效果。” 讲解员说得有一些道理,我把稿子拿过来反复念了念,的确如此。没办法,我只好让滕启修改。谁知滕启是牛脾气,死活不愿改,“我堂堂清华的大学生,能给你们写就不错了。”

这儿不愿意念,那儿不愿意改,展览马上又要开幕,没办法,赶鸭子上架,不上也得上,我自己改。

我把滕启打发回了车间,硬着头皮,改了两天讲解词。由于日常知识的积累和战备施工连的半年实践,经修改过的解说词不仅通俗易懂口语化,而且短句多,排比句多,念起来朗朗上口,观众听后反应很好。

有了这个成功,后几个展览的讲解词便不再请人操刀,全是自力更生了。

看苏联名画 让我感知油画的力量

为使自己的油画水平迅速提高,除了办展览,大量写生外,经朋友介绍,我又认识了中央美术学院老师梁玉龙。

梁玉龙在中央美院任教多年,家就住在美院南侧的平房里,我去拜访他时,深为中国知识分子地位之低,生活工作条件之差而感慨。不足 30 平方米的两间房子,外间一进门,放着一个方桌,两个女儿在练毛笔字。紧挨着就是他们住的上下铺。里间地上架着画框,梁玉龙正在画《五四运动》,墙角放着折叠床和堆在桌子上的被褥。梁玉龙夫人张德华是美院雕塑系的老师,为了事业,白天把衣物收拾起来,把房间当了临时画室,晚上支起折叠床就是卧室。这就是中央美院教授的居住状况?我不敢相信。

![图片[1]-第六期丨第三章 工会三年 诸多方面的历练-华闻时空](https://hwsk.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/2025/04/1.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/quality,q_90/format,webp)

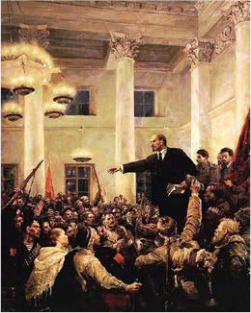

谢洛夫油画《列宁宣布苏维埃政权成立》

白白净净,说话慢条斯理,颇有学者风度的梁玉龙,先是认真地看了我带去的素描和油画习作,然后一张一张地点评,讲得非常细致,非常耐心。

有些地方怕我不理解,他还会多次重复。梁玉龙早年毕业于南京“国立”艺术学校,新中国成立不久就到中央美院,先是给著名画家吴作人当助教,后又是院长徐悲鸿的助理,创作了《农民入合作社》《朝鲜妇女给志愿军引路》等一批有影响力的作品。这么一个大家,这么手把手地指导我一个业余爱好者,真是高风亮节啊。

梁老师讲的认真,我听得专注,不知不觉两个小时过去了。临告别时,梁老师把他的一幅油画静物写生作品送给我,以便于我学习借鉴。

半年后,我再次进京又去拜访梁老师时,他领着我到中国历史博物馆看他画画。

历史博物馆坐落在天安门广场东侧,是中国规模最大、权威性最高的展览机构,后来更名为中国国家博物馆。为了筹备中国历史展,博物馆组织了一大批知名画家进行创作。

我跟着梁老师来到博物馆的二楼北厅,见几个画家正在工作。从列宾美院毕业回来的中央美院老师林岗,在画《五四运动》;以造型准确生动著称的中央美院姚有多老师,在画《陈胜吴广揭竿而起》;梁玉龙老师自己在画毛主席的《我的一张大字报》。

亲临这么多美术大家的工作现场,目睹他们作画的过程,真是莫大幸运。我一直默不作声,站在这些大家后面,悉心地注视着他们的绘画方法。

在观看的同时,我顺便转了其他楼层的一些展厅,当走到三楼楼梯拐角时,一幅近 3 米高、2 米宽的苏联油画映入眼帘。画面表现的是在一个富丽堂皇灯火明亮的大厅里,列宁站在高高的台阶上讲演的场景。列宁一手拿着讲稿,一手做着他的习惯的演讲动作,身体前倾,目光如炬。他的旁边是斯大林、斯维尔德洛夫和捷尔任斯基。列宁的周围是工人、退伍老兵、水手和青年妇女。

在这之前,我在邯郸市文化局局长方正平家,看过他珍藏的苏联画册,知道了俄罗斯的巡回画派,看过列宾的《伏尔加河上的纤夫》,苏里科夫的《近卫军临刑的早晨》,列维坦的《金色的秋天》等图片。方正平是老干部,早年曾在延安抗大学习,当时能在他家看到精美的印刷品已是非常难得了,现在竟能看到巨幅的原作,我的激动心情可想而知。

机会难得,机不可失。我兴奋得在这幅画前站住了,反复端详揣摩,近看冷暖的处理、色相的微妙变化、笔触的摆放衔接和颜色厚薄的区别,远看形体比例、面部刻画、空间关系、构图疏密和远近虚实的处理。这幅画真是太精彩了,让我真正感受到了油画的力量。

从中国历史博物馆出来时,我问梁老师这幅作品的名字和作者,梁老师说作者是谁不清楚,画的名字可能是《列宁在斯莫尔尼宫的讲演》,听说是几个中国留学生临摹的,因为达到了以假乱真的程度,经过交涉才带回中国。

2012 年,中国国家画院油画院在无锡召开“中国油画百年回望”纪录片和巡回展的筹备会,我有幸出席。会议结束游太湖时,我向原中国美术家协会主席、中央美术学院院长靳尚谊,说起在中国历史博物馆看这幅画的体会时,靳先生说:“这幅画是原作,不是临的,是谢洛夫画的。名字是《列宁宣布苏维埃成立》,是 1957 年赫鲁晓夫送给毛主席的生日礼物。后来谢洛夫又画了第二张,陈列在莫斯科的特列恰柯夫画廊。”

靳先生这么一说,我清楚了,因为这幅画是出自苏联名家之手,其感染力强,让我心灵受到震撼,也就顺理成章了。

1954年生人,中国艺术研究院特聘研究员、俄罗斯列宾美术学院荣誉教授、全国人大代表。

幼蒙庭训,喜书法,好丹青。1968年因画伟人像初识油画,先后师从中央美院李桦、苏高礼、梁玉龙和著名画家张文新。

华斯皇家装饰博物馆,先后在中国国家博物馆、中国美术馆、法国巴黎、意大利佛罗伦萨美第奇宫,热那亚公爵宫、比利时布鲁塞尔于克勒艺术中心、罗马波拿巴宫、俄罗斯列宾美院、乌克兰基辅国立美术馆举办个人展览。

荣获第12届佛罗伦萨国际当代艺术展最高荣誉“伟大的洛伦佐终身成就奖”,油画《牧羊女》荣获第152届法国国家艺术沙龙展金奖,《朝拜路上》荣获第225届法国艺术家沙龙展铜奖。

多幅油画作品被中国国家博物馆、中国美术馆、法国前总统萨科齐等艺术机构和政要名人收藏。

暂无评论内容